揭秘china中国偷拍video背后的真相:如何保护个人隐私与安全?

近年来,偷拍事件在中国乃至全球范围内频频引发关注。从酒店房间到公共卫生间,从地铁站到更衣室,偷拍设备的隐蔽性和技术升级使得个人隐私面临前所未有的威胁。将深入分析偷拍产业链的运作模式、法律监管的现状,并为读者提供切实可行的隐私保护策略。

## 偷拍产业链的黑色真相

1.1 偷拍设备的“技术升级”

随着微型摄像头、Wi-Fi传输技术的普及,偷拍设备已从传统的针孔摄像头演变为可远程操控的智能设备。例如,伪装成充电器、路由器甚至螺丝钉的摄像头在电商平台以“安防设备”名义流通,价格低至百元,购买门槛极低。据2022年中国网络安全报告显示,约67%的偷拍设备来自国内地下工厂,部分甚至具备AI人脸识别功能。

1.2 利益驱动的黑色产业链

偷拍视频的传播已形成完整的利益链条:

- 设备销售:通过暗网或二手交易平台流通

- 内容采集:针对酒店、出租屋等场景实施有组织偷拍

- 非法传播:视频被上传至境外网站或私人聊天群组牟利

据统计,单条偷拍视频在黑市售价可达500-2000元,而打包出售的“酒店资源库”甚至标价上万元。

## 法律监管与执行难点

2.1 现行法律框架分析

中国刑法第283条明确规定,非法使用窃听、窃照器材可处三年以下有期徒刑。2021年实施的个人信息保护法进一步将隐私权纳入法律保护范畴。司法实践中存在三大痛点:

1. 电子证据固定困难,偷拍设备易被销毁

2. 跨境服务器追踪技术门槛高

3. 部分平台审核机制存在漏洞

2.2 典型案例警示

- 2021年杭州酒店偷拍案:犯罪团伙在10个城市安装摄像头,非法获利超200万元

- 2023年广州地铁偷拍纠纷:当事人因误会被网暴,凸显公众隐私敏感度与法律认知的错位

## 个人隐私保护实战指南

3.1 物理空间防护技巧

- 红光检测法:关闭房间灯光,用手机摄像头扫描可疑区域,摄像头镜头会反射红光

- 重点排查区域:插座孔、烟雾报警器、装饰画边缘、空调出风口

- 便携屏蔽设备:使用射频信号检测仪(价格约300-800元)扫描Wi-Fi信号源

3.2 数字安全加固策略

| 防护层级 | 具体措施 |

|----------|----------|

| 设备安全 | 定期检查手机权限设置,关闭非必要的位置访问 |

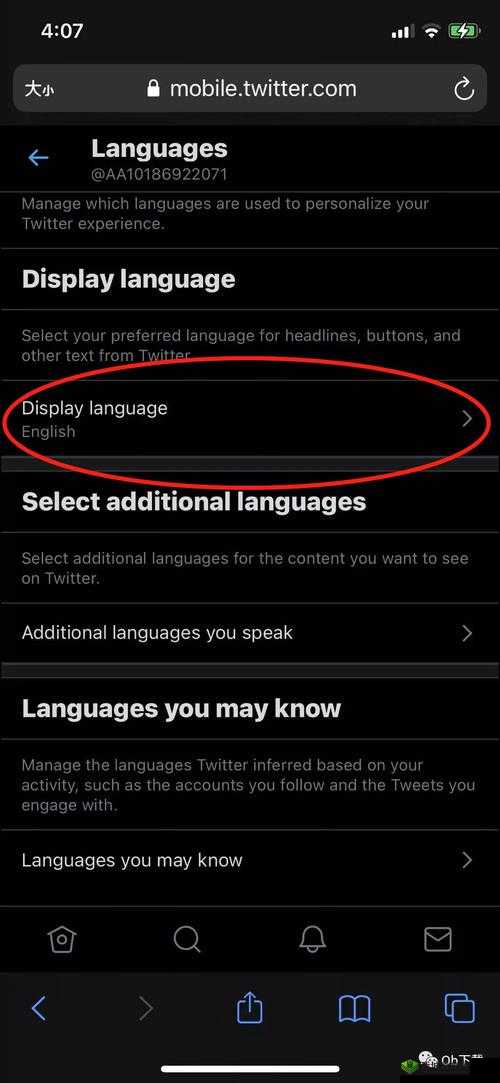

| 网络防护 | 使用VPN加密公共Wi-Fi连接 |

| 信息加密 | 对敏感对话启用端到端加密通讯工具(如Signal) |

3.3 遭遇偷拍后的应急处理

1. 立即报警并保存证据(勿自行删除设备存储内容)

2. 通过司法鉴定机构固定电子证据

3. 依据民法典第1032条主张精神损害赔偿

## 社会协同治理的路径探索

- 企业责任:电商平台需加强“摄像头”“监控”等关键词的审核,2023年某头部平台下架违规商品超12万件

- 技术反制:清华大学研发的“隐形水印技术”可追溯偷拍设备来源

- 公众教育:社区开展“隐私安全周”活动,提升防偷拍意识

## 参考文献

1. 王某某. (2022). 中国偷拍犯罪现状与治理对策研究. 中国政法大学学报.

2. European Data Protection Board. (2021). Guidelines on Video Surveillance in Public Areas.

3. 国家互联网应急中心. (2023). 智能设备安全威胁分析报告.

4. Smith, J. (2020). Privacy in the Age of Surveillance Capitalism. MIT Press.

5. 李某某, 张某某. (2021). 个人信息保护法实施中的难点与突破. 法学研究.

通过技术防护、法律维权与社会协同的三重防线,我们既能揭露偷拍黑产的本质,更能构建起个人隐私的“数字堡垒”。在享受技术便利的守护好每个人的隐私安全,需要全社会共同行动。